О знаменитом слависте из Белграда, потомке русских изгнанников

Первая часть этих заметок была написана осенью 1991-го, вторая – в этом году.

– А знаешь ли ты, фигура, в какой гостинице живёшь? – спрашивает Андрей по телефону.

– «Топлице». Это совсем рядом с университетом. На улице 7 июля…

– Так вот, улица твоя раньше называлась Краля Петра. А гостиница – «Хотел Роял». И когда в Белграде был Конгресс писателей и журналистов русского зарубежья, в двадцать восьмом году, то в этом самом «Рояле» жили Мережковский и Гиппиус. А также, думаю, Борис Зайцев, Куприн, Шмелёв, Немирович-Данченко… Ну что, пойдём на кладбище?

Через полчаса мы встречаемся с ним под сводами Собора святого евангелиста Марка.

– Вот здесь теперь упокоился наш патриарх Герман, – шепчет Андрей, кивком показывая на беломраморное надгробие у северной стены, усыпанное свежими цветами. Он покупает несколько восковых свечей и уже на улице заканчивает рассказ о недавно почившем патриархе Германе, который был всегда очень добр к русским, живущим в Сербии, в Белграде, за что был ими любим и почитаем… – Сейчас пишу о нём воспоминания и, как будут готовы, перешлю вам. Может, опубликуете в России… А вот здесь и наш папа лежит, отец Виталий Тарасьев.

Мы стоим теперь у ограды маленькой русской церкви. Она почти прижалась к алтарю громадного сербского собора, и это трогательное соседство воспринимается как покровительство святосавской Церкви русским православным изгнанникам двадцатого века, которые вторую свою родину обрели в югославской земле.

– А хочешь, мы пройдём пешком до кладбища, и я покажу тебе дом, где вырос?

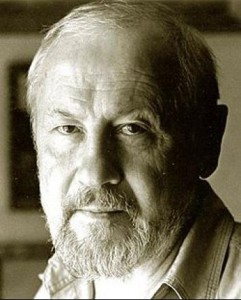

Знаю, Андрею трудно помногу ходить пешком – больная нога беспокоит. Но и вижу: седовласый белградский профессор, словно ребёнок, радуется возможности показать свой любимый город. Это ведь тот самый пеший маршрут, по которому его родители каждое утро ходили от дома до церкви и обратно.

Он то и дело останавливается. Вот тут жил его школьный приятель. А вот сюда в сорок первом угодила бомба. А вот чудом уцелевший старый белградский дворик, под стать старомосковским, с деревьями и деревянными сараюшками. А здесь – эх, жалость! – застройщики снесли уже целый квартал. Их все меньше, старых белградских домов, трёх-, пятиэтажных, с потемневшими от угольного чада стенами, — свидетелей немецких и американских бомбардировок.

«Представляешь себе, в 44-м союзнички бомбили нас прямо на Пасху, в светлое Христово Воскресение… до сих пор это не укладывается в голове. А Загреб, где сидело усташское фашистское правительство, они не бомбили ни разу…».

– Профессоре, како сте? – кто-то радостно окликает Андрея на перекрёстке, и они троекратно целуются. Я уже не удивляюсь тому, что его тут знают, кажется, все. И даже не очень удивился, когда в Горнем Милановце одна сотрудница издательства, которую похвалил за отличное русское произношение, сказала: «А у нас преподаватель русского в университете был чудесный». – «Уж не Андрей ли Тарасьев?» – «Тарасьев! А вы его знаете?» – «Ну как же, мой кум».

– А вот здесь, куме, мы все и жили, – Андрей показывает на угловой дом.

По дощатому шаткому настилу, перекинутому через свежую водопроводную траншею, пробираемся к открытой двери подъезда. Сквозь окно лестничной клетки на площадку первого этажа падает мягкий дымчатый свет – и в нём уже неразличимы милые Андрею тени – отца, матери, деда, белогвардейского генерала, которому уже после Второй мировой войны суждено было вернуться в Россию, но под конвоем, и умереть в мордовском лагере («Дед» – так и назвал Андрей свои воспоминания о генерале Борисе Ниловиче Литвинове-Массальском).

– Дедушка был стар, немощен, с больным сердцем, и русские солдаты и офицеры, что у нас жили, когда освободили Белград, его просто обожали. А все ж таки и он попал под модную тогда статью: «за сотрудничество с гитлеровским режимом». И мы почти сорок лет не знали, где умер, когда…

– А вот сюда я за молочком бегал, – показывает на большой, чуть не на целый квартал дом. – Тут немцы молочко выдавали для детишек. Вот тебе и моё сотрудничество с гитлеровским режимом.

И коротко, легко смеётся.

Удивительная душа у Андрея, не устаю ею любоваться. Вот образец веселого православного человека, может быть, из времён грядущих к нам забежавшего.

Причин для скорби, угнетённости, грусти у него, поверьте, не меньше, чем у любого из нас. Но он неистощимо выплескивает из себя радость и даже к кладбищу, стирая со лба градины пота, поспешает в это погожее сентябрьское утро радостен и бодр. В Белградском университете, на кафедре славистики, он обучает сербских студентов русскому языку, а приезжих русских – сербскому. Русское и сербское начало сплавились в его душе в цельный слиток — попробуй отделить одно от другого, ничего не получится!

Так же, как на знаменитом Новом Гробле (аналог нашего Новодевичьего кладбища) невозможно разграничить землю между сербскими и русскими памятниками. Мы идём по Аллее Великанов, Андрей показывает памятники Николе Пашичу, легендарному воеводе Живоину Мишичу. Но тут же, рядом с могилой Мишича, скромный крест над беломраморным надгробьем, на котором – ни фамилии, ни дат рождения и смерти, а только одно имя: «МИХАИЛЪ».

– Так завещал похоронить себя генерал Михаил Алексеев.

И снова – имена великих сербов: в тени старых деревьев спит поэт-романтик Джура Якшич; не нашёл бы я без Андрея и могилу знаменитого драматурга Бранислава Нушича, и последнее пристанище поэта Бранко Мильковича, который, уйдя из жизни в неполные двадцать семь лет, яркой кометой прочертил небо современной сербской поэзии.

Но, увы, и кладбищенский покой не оберегает великие имена от диктата государственной помпезности. Официальным холодком повеяло на нас от геометрически правильных общих захоронений послевоенного времени. Не думаю, что таким образом точно исполнялась последняя воля классиков сербской литературы сего века – Милоша Црнянского, Васко Попа, нобелевца Иво Андрича, Бранко Чопича (прах двух последних лежит под идеально отполированными гранитными полуовалами, а рядом, на той же линии, – ещё несколько полуовалов, пока без надписей, в ожидании новых имён).

…А вот и крылатый ангел, стерегущий останки русских воинов, что погибли на фронтах Первой мировой войны, в том числе и тут, на Балканах, погибли, когда сражались, плечом к плечу с братьями-сербами в окопах Салоникского фронта. И радостно было нам увидеть у входа в памятник-часовню венок из свежих ещё цветов, возложенный от имени нашего посольства в Белграде. Меняются времена. Раньше-то советские дипломаты стороной обходили «белоэмигрантский» обелиск, на котором начертано имя императора Николая II.

Неутомимый Андрей подводит к стенам Иверской часовни. Она построена тут русскими людьми ещё в 1931 году, и за образец взята была московская Иверская. Сразу за алтарём часовни начинаются ряды с могилами тех, кого буря унесла из пределов России после революции… Офицеры, генералы, священники, учёные, педагоги, врачи, артисты, их жены, дети. Иные женились на сербках, иные вышли замуж за сербов. Потому и здесь, на собственно «русском кладбище», нередко читаешь сербские имена.

Вот где я пожалел, что не обзавёлся диктофоном, а всё ещё по старинке пытаюсь обходиться одним блокнотом. Я совершенно не поспевал за Андреем, потому что почти каждый памятник для него – это целая главка из воспоминаний о жизни русского Белграда. Более того, слушая сейчас Андрея, я догадывался с грустью, что и сам он не поспевает эти свои рассказы заносить на бумагу, и вряд ли когда с достаточной полнотой поспеет.

– Прости, Андрей, – взмолился я, наконец, – но устал. Всё уже плывёт перед глазами. Больше не могу записывать…

– Ах, ты, фигура! – улыбнулся он. – А мы как раз теперь и отдохнём. Мы как раз и пришли… Вот мама моя лежит. Сейчас две свечечки зажжём. Настоящие, из воска. И цветы положим.

На простом, без фотографии, кресте значилось только: «Людмила Тарасьева». И если прочитает кто посторонний, откуда он догадается, что тут лежит жена священника и мать священника, дочь репрессированного генерала. Поймёт лишь по имени, что лежит русская.

– А знаешь, русские имена у сербов очень распространены, – говорит Андрей. – Есть Татьяны, Надежды, Светланы, да много, много…

Не знаю, кем он всё-таки себя больше чувствует – русским, сербом? Или представителем того будущего Всеславянства, которое когда-нибудь непременно осуществится на земле, как бы ни противоречили этой надежде нынешние кровавые распри внутри славянского мира.

– Я тут недавно, – говорю Андрею,– одному своему приятелю-сербу пересказал малоизвестное пока пророчество Нострадамуса, касающееся славян. Так вот, Нострадамус говорит, что к 2010 году в мире возродится идея всеславянского единства. И что идея эта возобладает не только у восточных славян – русских, украинцев, белорусов, но и охватит все славянские страны. В том числе и часть Польши…

При последнем уточнении Андрей не удержался, хохотнул.

– …И что это новое объединение народов не только будет процветать в течение большого космического цикла, но и окажет преображающее воздействие на всё человечество…

И, гляжу, на следующий день приятель мой уже листает толстый том Нострадамуса, отыскивает то пророчество… Оно, конечно, Нострадамус для нас – не самый большой пророк, тем более что идею Всеславянства первыми обнародовали задолго до него наши святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – самим фактом создания всеславянского письменного языка. И всё же, всё же, хорош и Нострадамус.

Гляжу, мой Андрей взгрустнул. Православная душа не очень-то поддаётся на обещания грядущего счастья народов, исходят ли они от Маркса или Нострадамуса. И не очень она поддаётся на обещания первенства, политического или какого угодно ещё, только для своего народа, своего языка. «В доме Отца Моего обителей много».

С кладбища возвращались мы в город живых умиротворёнными, как после бани духовной.

А на другой день, когда в советской «амбасаде» беседовал с нашим послом в Югославии Вадимом Петровичем Логиновым, зашёл и тут разговор о «Русском кладбище».

– Конечно, в Белграде нынче, – заметил он, – никто это кладбище не знает лучше, чем Тарасьевы, отец Василий и Андрей. И без их помощи издание «Некрополя» не вытянуть. И без помощи двух Обществ дружбы – сербско-русского и русско-сербского. А мы, пока тут живём и работаем, всегда поможем. А то и подскажем что-нибудь – не только касательно Белграда.

В тот вечер, возвращаясь пешком в гостиницу, я проходил мимо безмолвного пока здания филологического факультета и, как всегда, поднял глаза на угловые окна на первом этаже. За стёклами было темно. Там — рабочий кабинет Андрея, где он весело и необидно отчитывает своих студентов и студенток, аспирантов и аспиранток, а также умудряется почти каждый день принимать неожиданных гостей из России, потому что его старые русские друзья всех направляют именно к нему. Я до сих пор храню набросанный от руки план-чертёж центра Белграда, которым в канун первого путешествия снабдил меня академик Никита Ильич Толстой. И на том рисунке значится: «Студентски трг, 3. Филолошки факултет. Андрей Тарасьев».

Когда пришли по адресу, перед нами оказался полноватый, седогривый и седобородый человек с чуть вытаращенными, необыкновенно живыми глазами.

Когда пришли по адресу, перед нами оказался полноватый, седогривый и седобородый человек с чуть вытаращенными, необыкновенно живыми глазами.

– Так мы же с вами… так мы же с тобой… знакомы! Так мы же – кумовья!

И рассмеялись оба, и обнялись, вспомнив, что точно, несколько лет назад в одном московском доме тайно участвовали в крестинах русского младенца: я приглашал священника, Андрей был крёстным. И для тайности, конечно, не обменялись тогда ни телефонами, ни адресами.

– Здравствуй, куме! Тайное стало явным.

* * *

И вот мы сидим с ним в моём гостиничном номере. Но уже не в «Топлице», откуда он меня вытащил однажды для первого знакомства с русским Белградом. А в «Славии», на улице Святого Саввы. И на дворе – не 1991 год, а – шуточное ли дело! – 2015-й.

Накануне, перед вылетом из Москвы я отправил ему по Интернету самое краткое письмо с названием отеля, в котором мне обещали зарезервировать номер. На всякий случай, записал в блокнотик, рядом с ещё несколькими белградскими телефонами, и его домашний номер. Потому что надежда на услугу Интернета была невелика: на два или три моих письма, отправленные ему в течение последнего года, Андрей не отвечал. Поменял электронный адрес? Не в ладах уже со слишком хрупкой для таких, как мы, персон техникой? Или часто болеет? Или обижен тем, что я до сих пор не отправил ему, кстати, в надежде на более скорую встречу, свою последнюю книгу? Что зря догадки строить? В нашем-то возрасте у кого не происходит неизбежное сужение круга самых насущных житейских общений?

Прибыв заполночь из белградского аэропорта в «Славию», я, к огорчению своему вдруг обнаружил, что блокнотик-то этот свой с избранными телефонами так впопыхах и оставил по рассеянности, – может быть, совсем рядом с упакованными для поездки вещами.

Но каким же лёгким оказалось пробуждение, когда утром, в первую же его минуту услышал из телефонной трубки:

– Эй, куманё-ок!.. Что же эта твоя «Славия» всё занята да занята? Уже полчаса не могу пробиться… Ну, здраво, кумэ!

…За большим зашторенным и плотно замкнутым окном – сухой жар июльского вечера. До чего же раскаляется Белград к середине лета! Утром, когда условились о встрече, Андрей пошутил, что приехать сможет «только на ночь глядя», часам к девяти. Знакомый врач-кардиолог категорически запрещает ему устраивать дневные вылазки в город.

И вот, в первые же минуты встречи мы наскоро и небрежно, чтобы не слишком задерживаться на неизбежной теме, хвастаемся своими хворями.

– Зато у меня тут будешь блаженствовать. Кондиционер трудится круглые сутки. Да так бесшумно, что даже не соображу, где находится… Или, если хочешь, поднимемся на крышу, там кафе, ветерок с Дуная, закажу чего-нибудь жаропонижающего…

– Нет, куманёк, у тебя тут лучше. И обойдёмся без всякой скатерти-самобранки… а этот ветерок… он если и расшевелится, то совсем ненадолго, и то лишь часам к пяти утра.

Из соседнего номера заглядывает к нам мой спутник по этой поездке, хорошо известный в Сербии славист из Минска Иван Чарота. Но, вижу, их и знакомить не надо. Потому что кто же из славистов мира не знает Андрея Тарасьева?

Найдётся ли из них такой, кто бы ни разу в жизни не внимал чудесным рассказам этого, полагаю, на сей день самого старого из русских обитателей сербской столицы? Его голос, со всегдашней мягкой хрипотцой, звучит и для нас в этот вечер неутомимо. Какая радость – просидеть три часа как единую минуту, почти не открывая рта, в благодарном и ненасытимом внимании ему. Одно лишь порывами огорчает меня донельзя: «Ну, как же не догадался привезти с собой старый диктофон с парой чистых кассет? Ведь и он лежал у меня на столе перед сборами на самом виду – только руку протяни!»

Андрей Тарасьев, родившийся в Белграде в 1933-м году, ещё при живом короле-рыцаре Александре Карагеоргиевиче, выросший в семье русского священника, уже в детстве своём и отрочестве напрямую соприкоснулся с болью людей, в большинстве своём так и оставшихся навсегда без родины, без России. Но людей, осознанно и до конца понесших крест веры и изгнанничества.

– …Вы-то вряд ли запомнили что-то про «клику Тито-Ранковича», но 1948-й год в титовской Югославии стал по-настоящему роковым – и для всех сербов, и для русских беженцев, – продолжает Андрей свой сказ.

– …Вы-то вряд ли запомнили что-то про «клику Тито-Ранковича», но 1948-й год в титовской Югославии стал по-настоящему роковым – и для всех сербов, и для русских беженцев, – продолжает Андрей свой сказ.

Тогда вдруг всплыло наружу, что Тито тайно от Москвы заручился громадной финансовой, политической и военной поддержкой со стороны Америки. Измена партизанского маршала сталинскому блоку вызвала немедленную реакцию – резолюции Информбюро Коминтерна.

И по Югославии прокатились волны репрессий – антисталинских чисток. Десятки тысяч сербов, в первую очередь коммунистов, верных Кремлю, были отправлены в концлагерь на остров Голы Оток. Одновременно и все русские из эмигрантских семей, продолжавшие жить здесь, попали в списки подозреваемых и преследуемых… 29 ноября 1949 годя, сидя вечером с родителями в нашем доме, мы вдруг слышим по радио сообщение: в Сараеве начался процесс над десятью русскими белогвардейцами, «советскими шпионами»! Зазвучали имена, в том числе двух всем нам хорошо известных священников.Десятым из обвиняемых был назван «поп» Владислав Неклюдов, который якобы не посмел явиться пред лицом народного суда и накануне покончил с собой в камере. Мы все замерли от горя, слушая такую подлую ложь. Разве можно было поверить в самоубийство нашего дорогого батюшки отца Владислава, до войны, всю войну и после войны служившего в нашем маленьком русском храме в Белграде, вместе с моим отцом, другими священниками?.. И вот мой отец поднимается из-за стола, надевает епитрахиль, раздувает кадило, и мы все помогаем ему отслужить перед домашними иконами панихиду «на исход души убиенного» иерея Владислава.

Андрей открывает папку и вручает нам в подарок по своей книге «4 духовника». Она недавно издана в Белграде, по благословению Патриарха Сербского Иринея.

– Одним из моих духовников, о которых в этой книжке вспоминаю, как раз и был отец Владислав, – объясняет Андрей. – Мы в своей семье, да и все русские прихожане Белграда так никогда и не приняли официальную версию властей о самоубийстве батюшки. И наша общая уверенность только подтвердилась, когда после сараевского судилища вдове священномученика матушке Варваре вернули часть его вещей, в том числе домашнюю Библию отца Владислава. Когда стали её листать, на страницах книги «Иов» нашли строки, подчёркнутые на полях ногтем (значит, и карандашом не мог он в камере пользоваться): «… скрежещет на меня зубами своими… неприятель мой острит на меня глаза свои… разинули на меня пасть свою… ругаясь бьют меня по щекам: все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня». А дальше ещё и такие слова: «…жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, но доколе дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрех моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи».

…Уже вернувшись в Москву, я в подаренной накануне книге без труда нашёл и другие страницы, посвященные отцу Владиславу. Особенно поразил рассказ о том, как семилетнему Андрюше впервые довелось участвовать в торжестве Пасхальной заутрени. На следующий день я перечитал этот отрывок снова. А вскоре и ещё раз, – со всё прибывающей радостью. Она была не только оттого, что передо мной открывалось настоящее словесное художество. Но и оттого, что в этом рассказе не различить было и малой примеси той извинительной игры воображения, которая так любит приукрашивать события давнишние.

«Я хорошо помню основателя нашего прихода в Белграде, настоятеля и законоучителя протопресвитера о. Петра Беловидова (он принял мою первую детскую исповедь в 1939 году), мне посчастливилось слушать проповеди и просто высказывания в обычном разговоре таких великих духовников, как Святитель Авва Иустин (Попович), митрополит Анастасий, отец Иоанн Сокаль, отец Георгий Флоровский, отец Владимир Мошин, игумен Аверкий (Таушев), отец Борис Волобуев и др. Я был духовным сыном иеромонаха Антония (Бартошевича) в будущем архиепископа Женевского и Западно-Европейского, осмелюсь добавить – и близким другом. И все эти чудные люди, их духовные наставления не могли исчезнуть бесследно из моей души.

Но должен сознаться, что одна служба отца Владислава сыграла огромную роль в становлении моей, тогда ещё детской веры. Речь идёт о моей первой заутрени в жизни (в 1940 году).

Но, сперва, небольшое объяснение. Дело в том, что в нашей жизни есть много случаев, когда мы механически произносим некоторые речевые «штампы», не вникая глубоко в их смысл… Тысячи и тысячи людей в дни Пасхи приветствуют друг друга радостным «Христос воскресе!» и ответным «Воистину воскресе!». И тут же продолжают или прерванный разговор, или пасхальное застолье… И вот мне кажется, что мало кто из нас в тот момент вникает в то, какой страшный, исключительно важный смысл кроется в этих, таких привычных словах «Воистину воскресе!» Это ведь не простое приветствие «С праздником!» или «С днем Ангела!» Это, по сути, резкая грань, пропасть, отделяющая людей верующих от людей не только неверующих, но тех, кто живёт не Церковью, а лишь традиционными обрядами. Недаром Апостол Павел говорит: «Аще бо веруем яко Иисус умре и воскресе…» (к Солун. 1, 4, 13-17)

Для меня переломным (в этом смысле) стал год 1940-ой! И связано всё именно с отцом Владиславом! В Великий пост мы с братом всегда говели вместе с нашими товарищами по русской начальной школе и гимназии в Белграде. У нас была своя школьная церковь на нижнем этаже Русского Дома, в котором размещались эти учебные заведения.

Чаще всего ученики говели на четвертой, крестопоклонной седмице. Ежедневно мы пропускали один из уроков и выстаивали великопостный третий час. В среду и пятницу наши законоучители служили Литургию преждеосвященных даров. Те, что поголосистее, пели трио «Да исправится…», в пятницу мы исповедовались, а в субботу причащались. Это были удивительные дни в нашей школьной жизни. Остальные службы Великого поста мы с братом не могли посещать из-за занятий (кроме воскресных). На Страстной седмице мама нас обычно водила в Великий четверг на «12 евангелий» и то в Иверскую часовню, где службы начинались раньше, а также и в Великую пятницу на вынос Плащаницы. Но, на утреню со «Страстями» (ее у нас служили в ночь с Великой пятницы на Великую субботу), а также и на Литургию в субботу и на Заутреню – нас не брали. Ходили мы только на торжественную пасхальную вечерню, которую всегда служил сам митрополит Анастасий (тогда уже Первоиерарх нашей Заграничной Церкви). Но вот подошла Пасха 1940 года.

Она была нам не в радость: наш приход и нашу семью постигло большое горе – 14/27 апреля, в Великую субботу, скончался основатель Белградского прихода, первый бессменный настоятель, один из основателей нашей гимназии, большой друг нашей семьи, любимый всеми протопресвитер о. Петр Беловидов.

Может быть, и это повлияло на наших родителей впервые взять нас на Заутреню. Мы слыхали, что они поминали отца Владислава, что-то говорили про погоду… но для нас это было неважно и непонятно… Главное – мы едем на Заутреню! И то – на такси! Поэтому мы безропотно исполняли все требования мамы: не мешали ей красить яйца, готовить тесто для куличей, убрали все свои вещи…

Никогда мне не забыть этой первой пасхальной ночи, этой первой Заутрени в моей жизни!

Часов в 11 вечера перед нашим домом появился наш хороший знакомый, добряк Никита, казак, редкой силы, работавший и грузчиком, и пильщиком дров, и носильщиком… Он усадил нас в красивый зеленый «Форд», машину Нелюбова, владельца нескольких такси-машин, и мы за считанные минуты были на Ташмайдане, бывшем старом кладбище города Белграда. Встретила нас тысячная толпа… к нашей церкви просто не пробиться… к счастью, на условном месте нас уже ждет иподиакон Борис Критский, и, пользуясь авторитетом своего стихаря, проводит нас почти до самых западных дверей. Двери и окна нашей церкви распахнуты, и оттуда доносится конец Полунощницы «Не рыдай Мене Мати…» Почему-то мама и не пытается пробраться в храм. Вскоре всё стихает, все огни потушены. В народе замелькали огоньки свечек…

По окнам становится заметно, что в алтаре вспыхнул свет и затем доносится первое, тихое «Воскресение Твое Христе Спасе» священнослужителей… вот засверкали огни в самой церкви и второе «Воскресение…» подхватывает хор и все молящиеся…

Появляются крест, хоругви, хор, прислужники с рипидами и свечами, духовенство и сам митрополит Анастасий. Крестный ход идет вокруг храма и останавливается перед закрытыми западными дверями… после диаконского «Благослови, Владыко!» и тихого, но всем слышного «Слава Святей» митрополита – «Аминь» всей многотысячной толпы и первое «Христос Воскресе!» священнослужителей… Вспыхивают разноцветными лампочками огромные буквы «Х» и «В» над дверями и два креста на куполе и колокольне. Звучит «Христос Воскресе!» по-гречески и по-сербски…

Служащие входят в храм, а к моему удивлению мама пробивается к отцу Владиславу, который с крестом и трехсвечником в одной руке и кадилом в другой, не входит в храм, а идет с двумя прислужниками куда-то вправо, в темноту, в толпу. Я узнаю лица певчих нашего знаменитого «левого» клироса, с которыми мы и пробиваемся дальше, вслед за отцом Владиславом, при пении всей толпы «Христос Воскресе!» Перед нами помост, ступенек 5-6… нам с мамой помогают взобраться туда, и я вижу на середине помоста аналой с праздничной иконой, подсвечники, а справа от отца Владислава – человек 50-60 певчих (тут не только «левый», а и певчие русских хоров в сербских храмах, где заутреня по традиции начинается лишь в 4 часа, так что они свободны). Рядом с батюшкой регент и псаломщик Филипп Загребельный и инспектриса нашей женской гимназии и псаломщица Варвара Николаевна Лучинская. Продолжается заутреня под открытым небом! Кругом весь пустырь (теперь здесь разбит парк) запружен тысячной толпой… мерцают в темноте ночи сотни и сотни свечей. Первая ектения, и начинается торжественный радостный канон Пасхи. Отец Владислав кадит не только с помоста, а спускается вниз, исчезает в толпе и только по эху громкого «Воистине Воскресе!» можно догадаться, где он сейчас.

Вот он снова перед нами. «Сей нареченный и святый день» поет он вместе с хором, затем поворачивается к молящимся и, в который уж раз, бросает туда, в темноту, в море свечей, свое громкое «Христос Воскресе!» Он настолько близко от нас, что я ясно вижу его лицо, его глаза. Он весь озарен этой радостной вестью, что Христос воскрес! И я чувствую, что мой ответ – не старая привычная реакция, а сознательный ответ этой пламенной вере, которая горит в глазах этого истового пастыря, и я, впервые, совсем иначе, отвечаю ему словами радостного убеждения, что наш Спаситель действительно восстал из мертвых. Я не могу удержаться от слез, и больше всхлипываю, чем произношу это, по-новому пережитое «Воистину Воскресе!» Мама с испугом пытается узнать, что у меня болит, почему я плачу, и я шепчу ей: «Ничего не болит. Христос Воскресе!» А на душе как-то по-новому радостно и весело. И слова Святаго Иоанна Златоустаго из знаменитой проповеди «Аще кто благочестив» звучат мне как-то по-другому. И не хочется поверить, что радость эта вообще может закончиться. Мы спускаемся в море огней и, защищая рукой нежный пламень наших свечей, пешком возвращаемся домой. И это чудо моей первой Пасхальной ночи, моей первой заутрени, и этого чувства полной, истинной уверенности, что Христос воистину воскрес, переданное вдохновенным отцом Владиславом, осталось в душе моей на всю жизнь и было несокрушимой опорой во все страшные минуты нашей жизни!»

И вот я спрашиваю себя, каждого, кто прочитает: разве это описание того, что однажды пережито было русским мальчиком в таинственную ночь праздника Воскресения Христова, не достойно быть включённым в хрестоматии воскресных школ, в антологии, в школьные учебники по родной литературе?

Пусть не в полном объёме, а с некоторыми сокращениями? Я глубоко уверен: достойно! По крайней мере, не мог я не привести здесь этот отрывок целиком. Не мог, потому что вижу: без него весь рассказ о недавней, такой, к сожалению, короткой встрече с моим белградским другом оказался бы лишь бледной скорлупой, из которой изъято драгоценное ядро.

2015

Источник: Столетие